東日本大震災で緊急輸送展開

2011(平成23)年3月11日午後2時46分頃、未曽有の大災害となった東日本大震災が発生し、東京都トラック協会では協会を挙げて救援・支援物資の緊急輸送に協力しました。発生後間もない午後3時過ぎ、まず東京消防庁から被災者支援のための資機材輸送について協力要請があり、さらに午後4時頃には、東京都の石原慎太郎知事から当時の星野良三会長に直接電話が入り、救援物資緊急輸送の協力要請を受けました。

同日は、こうした協力要請への対応準備を進めるとともに、午後8時55分には緊急輸送対策本部を正式に設置し、被災地への緊急輸送に当たりました。以降、ほぼ連日にわたって非常食や水、衣類、医薬品などの緊急輸送を行いました。

一方、発生当日は都内でも大混乱が生じ、道路は大渋滞に陥るとともに公共交通機関がストップし、多くの帰宅困難者が発生しました。このため当日深夜にかけ、都からの要請でトラック20台を出動させ、都内21か所の避難所に毛布約2万枚を配送しました。また、徒歩で帰宅する人たちに対して、東ト総合会館のロビーやトイレを開放し支援しました。

東ト協は2011年5月に開催した通常総会後に、例年の懇親会に代え「防災フォーラム」を開催しましたが、席上、東京都の石原知事をはじめ政官界の来賓から、東ト協の緊急輸送協力に対する賛辞が相次ぎ感謝されました。一般都民からも感謝の声が多く寄せられ、トラック輸送が平時はもちろん、緊急時にも頼りになる「ライフライン」であることを強く印象付けました。

発生後1年を経過する中で、東ト協は引き続き支援物資輸送に協力しており、これまでに出動したトラック台数は2012(平成24)年3月16日現在で累計565台(本部・支部合計)にのぼります。また、この間、被災地支援のための募金活動を行い6,100万円余の義援金を集め、全日本トラック協会を通じて被災地に贈りました。

被災地に「湯たんぽ」1万5千個寄贈

被災地が寒さ厳しい秋冬期を迎える中で、東ト協は新たな支援活動を行い、2011(平成23)年11月に岩手・宮城・福島の3県の仮設住宅入居者に「湯たんぽ」1万5千個を贈りました。11月17日に宮城県名取市の美田園第1仮設住宅に寄贈したのを皮切りに、各県ト協の協力を得て各地の仮設住宅に「湯たんぽ」を届けました。

防寒設備が十分でない仮設住宅で寒さ厳しい冬を迎えることから、少しでも寒さ対策に役立ててもらうため「湯たんぽ」を贈ることにしたものです。仮設入居者の実情に配慮した「温かい」贈り物が喜ばれ、感謝の手紙も寄せられました。

また、東ト協青年部をはじめ全国の青年組織が募金活動を行い、その資金で仮設入居者が必要とする物資を調達して届けるという支援活動を展開し、7月にはソーラー式扇風機を被災地に贈りました。こうした貢献に対し、2012(平成24)年2月17日に開催された全国物流青年経営者中央研修会で、研修会幹事会議の佐久間恒好代表幹事(東ト協青年部本部長)に国土交通省の中田徹自動車局長から感謝状が授与されました。

緊急時の燃料確保が課題に

東日本大震災の発生で、トラック運送事業者が特に苦労したのが輸送活動を行うための燃料の確保でした。震災被害でガソリン・軽油などの自動車燃料の出荷・供給が一時的にストップしたため、首都圏では不安感にかられた多くの人達が給油スタンドに殺到し、給油待ちの長蛇の列ができ、給油制限も行われました。

こうした事態が懸念されたため、東ト協は2011(平成23)年3月14日、経済産業省や東京都に対して、国家備蓄燃料を取り崩し緊急物資輸送車両などに優先的に燃料を供給することなどを要望しました。さらに、3月17日には当時の海江田経済産業大臣を訪ね、営業用トラックの燃料確保について要望し配慮を求めました。

燃料の確保難は概ね1週間程度で解消されましたが、この間、トラック運送事業者は何時間も給油待ちせざるを得ず、給油制限で必要量を確保できないなど苦労しました。必要な燃料を手当てできないため予定通り輸送できず、また、輸送依頼に対応できなかったところもあり、緊急時の燃料確保対策が今後の大きな課題としてクローズアップされました。

震災対策で支援措置

大震災発生で輸送需要の落ち込みなど業界への深刻な影響が懸念されたため、東京都トラック協会は2011(平成23)年3月15日、全日本トラック協会や東京都に融資制度の拡充を要望しました。また、全ト協の激甚災害融資について、4月21日開催の正副会長会議で独自に利子補給することを決めるとともに、融資を受ける際の信用保証料についても助成措置を講じました。

また特例措置として、5月23日付で国土交通大臣や内閣府政務官などに営業用トラックの継続審査の1年間猶予、NOx・PM法の特例的取り扱いの2011年度末までの延長、および復旧・復興用物資輸送に携わるトラックについて特殊車両通行許可申請の対象外にすることを要望しました。

会員第1当死亡事故3件に減少

2011(平成23)年は東日本大震災発生という非常事態下の1年でしたが、この中でも東京都トラック協会は3大重点施策の1つとして交通事故防止に努め、この結果、会員第1当事者の死亡事故が前年より1件少ない3件に減少しました。東ト協では2009(平成21)年に、会員第1当死亡事故が6件まで減り「事故半減3か年計画」の目標(9件)を達成しましたが、2010(平成22)年は4件まで減少し、2011年はさらに減少したものです。

2011年は前年と同様、11月末まで会員第1当死亡事故が2件にとどまっていましたが、年末にかけての輸送繁忙期を迎え、10月に全会員に対して安全運転の徹底を求める文書を発出し、事故防止の徹底を呼びかけました。前年の2010年は12月に入って相次いで2件発生したことから、同様な事態になることが懸念されたためです。残念ながら、12月に入って3件目が発生し、再度、全会員に文書を発出し注意喚起しました。

こうした取り組み努力により、「事故半減3か年計画」の目標達成後も会員第1当死亡事故が2年連続で減少し、「事故半減計画」当初の2007(平成19)年の21件に比べて85%も減少しました。会員が関与する死亡事故も2011年は6件にとどまり、2007年の21件から大幅に減りました。

東ト協では毎年2月に事故防止大会を開催し、取り組み機運を盛り上げるとともに、春・秋の全国交通安全運動期間中に街頭指導活動の「統一実施日」を設定し、交通安全活動を行っています。また、事故防止モデル支部を順次指定し、モデル支部の活動を水平展開する取り組みも行っています。あわせて、事業用貨物自動車関与の死亡事故について会員へ「事故速報」を流すなど継続的に注意喚起し、事故防止に努めています。

事業用貨物自動車が関与した死亡事故発生状況

〈平成19年~平成23年)〉

| 年 \ 項目 | 死 亡 事 故 件 数(死者数) | ||

| 総件数 | 東ト協会員関与 | うち会員関与の一当 | |

| 平成19年 | 55 | 21 | 21 |

| 平成20年 | 41 | 11 | 11 |

| 平成21年 | 40 | 11 | 6 |

| 平成22年 | 39 | 10 | 4 |

| 平成23年 | 38 | 6 | 3 |

(注)東ト協が「トラック事故速報」の方法で会員に通知している件数を手集計したものである。

警視総監から感謝状

東京都トラック協会は、2012(平成24)年2月21日に開催した第16回事故防止大会で警視総監から感謝状を授与されました。「事故半減3か年計画」の目標達成をはじめとして交通事故防止への取り組みが評価されたもので、同日は会長在任時に「事故半減計画」を推進し大きな成果を上げた前会長(名誉会長)の星野良三全日本トラック協会長に、警視庁交通部の小島義雄参事官から感謝状が手渡されました。

東ト協は既に2011(平成23)年1月の新年交歓会で、東京都の石原慎太郎知事からドライブレコーダーの装着普及により交通死亡事故の防止に貢献したとして感謝状を受け、2月の事故防止大会では警視庁交通部長からも感謝状を授与されており、これに続く栄誉となりました。

東ト協ではさらなる事故防止徹底のため、今後、交差点死亡事故の防止に重点的に取り組む方針です。2011年に発生した会員関与の死亡事故はいずれも交差点で起きているからです。このため、交差点での一時停止の励行に取り組むとともに、交差点事故の防止で効果を上げている歩車分離信号の増設を関係方面に要望していく方針です。

Gマーク取得25%計画推進

東京都トラック協会は2011(平成23)年度から、会員事業者の安全性優良事業所(Gマーク)認定取得を推進するため「Gマーク取得25%2ケ年計画」を開始しました。安全性を高め、交通事故の未然防止を図るためです。具体的には適正化事業の巡回指導において認定取得を促すとともに、認定申請に関する説明会や個別相談会などを実施し、取得推進に取り組みました。

2011年度認定においては、東京都内で新規・更新を合わせて442事業所が認定を取得し、有効期間中のところを含めた認定数は975事業所となりました。このうち東ト協会員の認定数は923事業所まで増え、取得率25%の目標達成まで残すところ168事業所(2011年12月現在の会員事業所数で計算)となっています。2011年度認定では178事業所が新規認定されましたが、2012(平成24)年度に同程度の事業所が新規認定を取得すれば、目標を達成できる見通しです。

海コン安全運行を再徹底

東京都トラック協会海上コンテナ専門部会では依然、海コン輸送トレーラの横転事故が後を絶たないことから、改めて緊締装置4点ロックの確実な実施など安全運行の確保に関して、各部会員に要請文書を発し注意喚起しました。2011(平成23)年7月に江東区青海で横転事故が発生したことから注意喚起の文書を発出し、8月には東京運輸支局と共催でキャンペーンを行い、安全運行の徹底を呼びかけました。

さらに、2012(平成24)年1月にトレーラ事故が相次いで3件発生し、このうち2件が海コン輸送用トレーラによる事故だったことから、各部会員に安全運行の再徹底を求める文書を発し、事故防止の徹底を要請しました。

関ト協海コン部会発足

安全運行の確保など海上コンテナ輸送をめぐる諸課題に対処するため、2011(平成23)年11月25日に関東トラック協会海上コンテナ部会の設立総会が開催され、発足しました。関ト協として初の部会設置で、関東1都7県ト協の海コン部会(山梨ト協は部会未設置)で構成し、部会長には東ト協海コン部会の荒木俊夫部会長が就任しました。

部会設置は、京浜港(東京・川崎・横浜)を利用する海コン輸送の安全確保や、安全運行面で問題になっている東京港コンテナターミナルの混雑解消などが主な目的です。

GEP、参加インセンティブ拡充

東京都トラック協会は重点事業に位置付けるグリーン・エコプロジェクト(GEP)への参加促進を図るため、2011(平成23)年度は参加事業者に対するインセンティブ措置をさらに拡充しました。これまでのグリーン経営認証取得促進補助に加え、最新規制適合車(ポスト新長期規制)導入補助について一般会員の倍額補助やホームページ新規作成促進補助を実施しました。また、参加費用については、これまでの参加登録料などの助成措置に加え、セミナー参加費も無料とし、これにより会員であれば、都外ナンバーの車両を含めて費用負担なしで参加できるようにしました。

一方、推進体制についても、2011年6月にGEPの活動拠点としてエコドライブの推進方法などに関するセミナーを行う専用の研修室を開設。同年9月にはGEPの取り組みや成果、参加事業者を紹介する専用のホームページを開設し、情報発信を強化しました。さらに今後、クラウドシステムを構築することでGEPに関する情報を共有化し、参加事業者が自社のPRなどに活用できるようにする方針です。

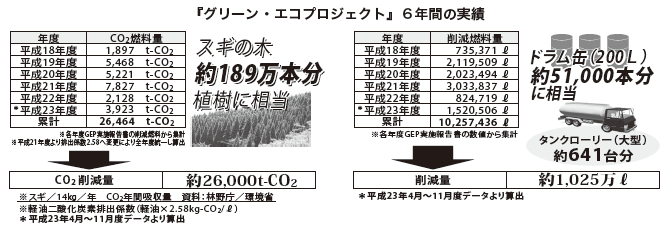

GEPは既に燃費改善とこれに伴うCO2削減で大きな成果を上げており、2011年までの6年間平均で燃費が5.15%向上し、そのCO2削減量は累計でスギの木約189万本分の植樹に相当します。また、エコドライブの推進は安全運転の励行につながるため、参加事業者の交通事故が平均で約3割も減少しています。

2012(平成24)年2月時点の参加事業者は552社で、参加登録車両は(都外ナンバーを含む)1万3,500台を超えています。当面の目標を参加車両2万台に置き、参加促進を図っていく方針です。

GEP、海外でも注目

GEPは簡便な取り組み手法で大きな成果を上げているだけに、海外でも注目されています。2011(平成23)年は9月にドイツの交通・物流業界団体の招請を受け訪独し、GEPについて紹介・資料提供したのに続き、10月に中国・大連で開催の第1回「低炭素地球サミット」で取り組みについて講演しました。また、2012(平成24)年2月には中国の環境問題に関する訪日研修にも協力しました。

GEPについては、2009(平成21)年に国土交通省がデンマーク・コペンハーゲンで開催のCOP15で、日本の先駆的な取り組み事例として紹介、さらに2010(平成22)年にはタイ・バンコクで開催の第5回「アジアEST地域フォーラム」で講演・紹介し、その取り組みが海外でも評価・注目されています。

一方、国内でも地球温暖化防止活動環境大臣表彰や「東京都環境賞」知事賞を受賞したのをはじめ、環境関連の表彰を相次いで受賞しています。さらに2012(平成24)年2月に開催された「低炭素杯2012」では、企画・審査委員特別賞「最優秀イノベーション賞」を受賞しました。

都がGEPデータ活用し新施策

東京都環境局は2011(平成23)年12月、東京都トラック協会がグリーン・エコプロジェクト(GEP)により蓄積した実走行ベースの膨大な燃費データを活用し、新たな自動車排出CO2の削減対策を打ち出しました。新施策では、運送事業者のエコドライブ推進などによるCO2削減努力を公正に評価する仕組みづくりと、一定以上の高い評価を受けた事業者を公表し利用を推奨する仕組みを構築。これにより自家用トラックから輸送効率や燃費効率の高い営業用トラック利用への転換、すなわち「自営転換」を推進する方針です。

具体的には、実走行ベースの燃費データを分析し車種・車両総重量などに応じた39区分の指標(ベンチマーク)を世界で初めて作成しました。これを用いて車両ごとに燃費水準を評価し、事業者ごとに集計してA?Dの4段階で評価することにしています。2012(平成24)年度に試行し、2013(平成25)年度から本格実施する予定です。

また、一定以上の評価を受けた事業者を公表し利用を推奨する仕組みについては、国内の主要企業・自治体で構成する「グリーン購入ネットワーク」の協力を得て構築する方針で、2013年度から2014(平成26)年度の開始を目指しています。

触媒装置問題の解決要望

NOxやPM排出を減少させるための触媒装置に不具合などが生じている問題について、東京都トラック協会は2011(平成23)年12月に国土交通省自動車局や東京都環境局および日本自動車工業会・トラックメーカー3社にその早期解決を要望しました。2012(平成24)年1月には、関東運輸局や全日本トラック協会にも、同様な要望書を提出しました。

数年前から、触媒装置のDPFに頻繁にススがたまり、多い時には月間に数十回も走行不能に陥り、また、何時間もアイドリングをしなければならないといった問題が会員事業者から寄せられ、問題視されていました。このため、グリーン・エコプロジェクト(GEP)参加事業者にアンケート調査したところ、新短期、新長期、ポスト新長期規制適合車など比較的、新しい車両の触媒装置でこうした問題が発生し、不具合が生じた際に燃費が低下していることが判明したため、早期解決と無償での修理保証などを要望したものです。

適正運賃収受へ原価管理を徹底

東京都トラック協会は安全・環境対策と並ぶ3大テーマの1つとして、2011(平成23)年度も運賃問題への取り組みを推進しました。再生産可能な運賃収受のためには、まず事業者自体が原価意識を高め原価管理を徹底する必要があることから、2009(平成21)年度に武田式運送原価計算ソフトを配布し、2010(平成22)年度にその活用のためのセミナーを実施しました。さらに、2011年度は第2ステージの取り組みとして「経営ソリューションセミナー」を実施しました。

セミナーは2011年10月14日に葛飾支部で開催したのを皮切りに、順次、各支部単位または合同で実施し、計算ソフトの活用方法や具体的な事例に基づいた車両ごとの原価計算などについて研修しました。2012(平成24)年度もセミナーを継続し、取り組みをさらに深度化する方針です。

こうした取り組みとあわせて、2011年度には運賃問題調査を実施しました。会員事業者の運賃収受の実態や適正収受をめぐる問題などについて調査したもので、今後の対策推進に役立てていく方針です。なお、取り組みの一環として、2011年3月10日付で東京運輸支局に運送契約に際して届出運賃・料金の範囲内での入札などを求める要望書を提出しました。

東ト協経営分析~厳しい経営実態浮き彫りに

東京都トラック協会は2011(平成23)年12月、2010(平成22)年度決算版経営分析調査結果をまとめました。全日本トラック協会の経営分析と同様な基準で分析結果をまとめたものです。

それによると、1社平均売上高は約1億7,955万円で、前年度比3%減と2年連続の減収ですが、売上高営業利益率はプラス0.6%で同1ポイント改善し、かろうじて黒字転換しました。ただ、これは主に経費の削減努力で営業費用が減少したことによるものです。経費の中で大きなウエートを占める燃料油脂費は価格上昇で増加しましたが、燃料以外の諸経費の削減を懸命に進めた結果です。

特に、小規模の事業者が直面する経営状態は極めて厳しく、規模別にみると10台以下、11~20台規模は営業赤字です。日車当たりの営業損益をみると、10台以下は1,321円、11~20台規模は98円のそれぞれ赤字となっており、いわば「走れば走るほど赤字」という厳しい経営状況にあります。

交付金法制化で要望活動

「運輸事業の振興の助成に関する法律」制定に際して、東京都トラック協会は全日本トラック協会と連携して与・野党の国会議員などに対して要望活動を展開、法律案に運輸事業振興助成交付金の確実な交付のための担保措置をはじめ、業界要望の実現を働きかけました。

この法律は2011(平成23)年8月30日公布、9月30日施行されましたが、これに先立ち、9月2日に東京都議会民主・自民・公明3党に対して2012(平成24)年度税制改正要望を行い、この一環として交付金の適正な交付措置を要望しました。特に創設当時、増税分の半分に相当する額が交付されることになっていた旨説明し、法制化を契機に適正な交付額が交付されるように訴えました。さらに9月12日に民主党都連、9月28日には自民党都連にも同様の要望を行いました。

首都高・距離別料金に意見書

首都高速・阪神高速道路料金の距離別料金制への移行について、東京都トラック協会は2011(平成23)年2月28日付で各高速道路会社などに意見書を提出し、①導入に当たっては従来の料金を上回らないこと②トラックの利用実態を踏まえ平均走行キロ(24km)の料金は従来と同額とすること③大口・多頻度割引の拡充④平日・土曜の夜間割引の継続-などを要望しました。同時に、東京都の石原慎太郎知事や都議会などに対しても同様な要望を行い配慮を求めました。

さらに、トラック運送事業者の利用が多くなっているETCクレジットカード利用の割引制度廃止について、東ト協は8月18日付でその存続を追加要望しました。首都高速などの距離別料金制は2012(平成24)年1月1日から実施されましたが、引き続きトラックの利用実態を踏まえた距離別料金の設定や、ETCクレジットカード利用割引の復活などを要望していく方針です。

なお、東日本大震災に伴い、国交省は2011年6月から8月末まで、東北地方高速道路の無料化を実施しましたが、トラックによる目的外利用が問題になったことから、東ト協は7月25日付で適正な利用について会員に通知し徹底しました。

燃料問題対策調査を実施

大きな経営課題になっている燃料問題について、東京都トラック協会資材燃料委員会は2011(平成23)年度、燃料問題対策検討WGを設置し調査研究を行いました。かつてない円高の中でも燃料価格が高止まり状態にあり、経営を圧迫する大きな要因になっているためです。

当初、高止まりしている価格問題を中心に、安定的でより低廉な燃料確保方策を調査・検討する予定でしたが、折しも、東日本大震災が発生し燃料確保に四苦八苦したことから、まず大災害発生など緊急時の確保方策について検討して緊急提言を取りまとめ、2011年8月17日付で全日本トラック協会に要望しました。

提言の骨子は①食料品・生活用品を輸送するトラックや、政府・自治体等の要請を受け緊急輸送に従事する「緊急通行車両確認標章」の交付を受けた車両が「最優先に給油できるスタンドの指定制度」の創設、②指定スタンドであることを分かりやすく表示し第3者でも容易に判別できるようにするとともに、緊急時に備えて最低備蓄量の設定・確保や自家発電設備の設置-などです。

引き続き、燃料問題対策検討WGでは、購入実態や調達方法などについて事業者にアンケート・ヒアリング調査を行うとともに、価格決定のメカニズムや価格動向に関して石油元売りや販売事業者にヒアリングを実施しました。調査結果を踏まえ、今後の対応方策について検討しました。

中型免許制度の要件緩和に向け提言

2007(平成19)年6月施行の運転免許制度改正に伴う、いわゆる中型免許問題について、東京都トラック協会輸送委員会は2011(平成23)年度事業として、制度改正の影響や今後の対応策に関して調査研究を行い、同年11月に「中型免許制度の見直しに向けて」の提言をまとめました。この中で普通免許の適用要件を緩和し、車両総重量6.5トン未満まで拡大すべきと提言しました。

改正制度では、中型免許の創設に伴い普通免許の範囲が車両総重量5トン未満に狭められる一方、中型免許は取得資格が経験2年・20歳以上と厳しくなったため、若年運転者採用の制約要因になっているからです。

近年、低公害車や荷役機器などを装備した車両は車体が重量化し、トラック輸送の主力車種の1つである積載量2トンクラスでも、車両総重量5トンを超えるものが多くなっています。これに伴い、免許制度上の制約で、若年者を採用しても乗務できる車両が極めて限定され、ただちに運転業務に従事させることができない状況にあります。加えて、数年後には高齢運転者の大量退職期を迎えることから、近い将来、深刻な運転者不足に陥り、必要な輸送力の確保が困難になる恐れが強まっています。

東ト協は既に2010(平成22)年度に普通免許の要件緩和を要望していますが、2011年度は三菱総合研究所に委託し、改めて制度改正の影響や車両重量別の事故率などを分析・検証し、要件緩和に向けた提言をまとめたものです。

全日本トラック協会では2011年2月1日、警察庁に普通免許の要件緩和を要望していますが、こうした東ト協の提言などを受け、2012(平成24)年2月8日に民主党に要請書を提出するとともに、各都道府県ト協にも連携した要請行動を呼びかけました。これを受けて東ト協では2012年2月10日に民主党の加藤公一都連会長に要請書を提出し、これと前後して1月31日に松原仁国家公安委員長、2月13日には東京都公安委員会の太田芳江委員長にそれぞれ要請を行いました。

運行記録計義務付け拡大見合わせを要望

国土交通省自動車局が打ち出した運行記録計義務付け対象の拡大方針に対して、関東トラック協会(会長・大髙一夫東ト協会長)は厳しい経営環境に直面する業界実態を踏まえ、拡大「見合わせ」を強く要望し、再検討を働きかけました。

現行の義務付け対象は車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上ですが、国交省は2011(平成23)年11月に開催した義務付け対象拡大のための第1回検討会で、最大積載量1トン以上または車両総重量3.5トン以上まで拡大する検討案を提示しました。中・小型トラックにおいても運転時間が長く、大型トラックと同様、交通事故が多いというのがその理由です。

この拡大案が実施されれば、営業用トラックのほとんどが義務付け対象になるため、関ト協では2011年12月14日に国交省の前田武志大臣や中田徹自動車局長、神谷俊広関東運輸局長に対して「見合わせ」を求める要望書を提出しました。

要望書では規制緩和後、運賃水準の低迷が続く中で、安全・環境規制強化に伴う対策コストの負担増を強いられ、加えてここ数年は燃料価格が上昇し高止まり状態にあるため、業界は「事業存廃の危機に直面している」と窮状を訴え、義務付け拡大による「新たな負担となるコスト増には到底、対応できない状況」として、拡大「見合わせ」を強く求めました。さらに、関ト協では拡大「見合わせ」を強く訴えるため、1都7県各協会で反対の署名活動を展開し、2012(平成24)年1月20日に会員事業者から集まった6千余の反対署名と要望書を関東運輸局に提出し、改めて義務付け拡大を見合わせるように求めました。

その後、国交省は2012年1月26日に第2回検討会を開催し、義務付けの運行記録計はアナログ式でなくデジタル式とし、当面、新規登録車や新規参入事業者の使用過程車を対象とし、既存事業者の使用過程車については猶予期間を設ける方針を示しました。

東京都トラック協会では同問題に対処するため、同年3月16日に開催した支部長会議で、運行記録計(アナログ式とデジタル式)の機能や費用対効果などについてメーカーからヒアリングを行いました。その結果、現下の業界の実情からして義務付け拡大への対応は困難な状況にあることから、引き続き見合わせを求めていく方針です。

第6代・大髙会長が就任

東京都トラック協会は2011(平成23)年7月21日開催の第3回常任理事会・第2回理事会で、星野良三会長の全日本トラック協会長就任(6月23日開催の全ト協総会で就任)に伴い、第6代会長に大髙一夫会長代行の就任を決め、新執行部体制を発足させました。

大髙会長は就任に当たり、星野会長が推進してきた「安全・環境・適正運賃収受」の3大テーマを継承し、さらに積極的に推進する方針を示すとともに、全ト協の星野会長と連携して、これら3大テーマを中心に、諸課題の克服に当たる考えを強調しました。また、任期途中での会長交代のため、任期満了まで従来の執行部体制を継承し、協会運営に当たることにしました。

一方、協会運営の基本方針については「千人が心を同じくすれば、千人の力を得ることとなる」と述べ、結束力を高めて協会運営に当たる考えを強調し、具体的には「支部重視の協会運営、支部活性化による業界活性化、情報がきちんと伝わる体制づくり」の3つの方針を、今後の協会運営に当たってのキーワードとして掲げました。

「一般社団法人」への移行方針決定

東京都トラック協会は公益法人改革への対応について、2011(平成23)年12月7日開催の第4回常任理事会・第3回理事会合同会議で「一般社団法人」へ移行する方針を決定しました。既存法人は2013(平成25)年11月30日までに、公益社団法人または一般社団法人への移行申請をしないと解散になるためです。今後、2012(平成24)年5月に開催する通常総会で、定款変更など一般社団法人に移行するための認可申請について諮り、承認を得た上で、同年11月にも認可申請する予定です。順調にいけば2013年3、4月ごろに認可される見通しです。

公益法人改革への対応については、総務委員会で審議し、その答申を踏まえて一般社団法人に移行する方針を決めたものです。その理由は、公益社団法人は公益目的事業比率が50%以上など、認定基準が厳しく制約が多いのに対して、一般社団法人は会員事業者のための自主的な運営と柔軟な対応が可能なためです。

加えて、運輸事業振興助成交付金制度の法制化に伴い、交付金交付の受け皿団体としても問題がないためです。また、公益社団法人は認定基準を満たさなくなると認定が取り消され、財産等を国に贈与せざるを得なくなるリスクがあることなどを考慮し、一般社団法人への移行を決めたものです。

対外広報・PR活動を積極展開

東京都トラック協会は広報委員長を兼務する大髙会長の方針に基づき、業界の役割や安全・環境対策などの取り組みを広く知ってもらうため、2011(平成23)年度は複数のメディアを活用して広報・PR活動を積極的に展開しました。特に、東日本大震災被災地への救援物資や支援物資輸送で大きな役割を果たし、その重要性が社会的にも広く再認識されたことから、社会を支える「ライフライン」であることを強くアピールしました。

2011年度は6月から7月にかけて一般紙に広告を掲載し、大震災被災地の早期復興への願いや緊急輸送への協力・貢献をアピールしました。また「トラックの日」(10月9日)のPR活動については、各支部が地域のさまざまなイベントに協賛して「緑ナンバートラック」の役割をPRするとともに、協会本部では2つのイベントに協賛し、PR活動を強化・拡充して展開しました。

ネット記事広告も配信

2011(平成23)年の「トラックの日」本部PR活動としては、一般紙にPR広告を掲載するとともに、10月3日から7日間、渋谷駅前のスクランブル交差点に設置されている屋外大型ビジョン3基で、前年より放映時間・回数を増やして協会CMを放映し、業界の取り組みや役割をアピールしました。また10月1、2日と8、9日の2週にわたる土・日曜日に、防災・防犯と交通安全をテーマにした一般参加型のイベントに協賛・出展してPR活動を行いました。

さらに、新たな試みとして10月8日、10日にはインターネット上に「事故半減3か年計画」達成をはじめとした事故防止への取り組みや、グリーン・エコプロジェクト(GEP)を中心とした環境対策などを紹介したネット記事広告を配信。延べ4,500万人が閲覧するなど、業界に対する認識向上やイメージアップの面で一定の効果がありました。引き続き複数メディアを効果的に活用し、広報展開していく方針です。